東急住宅リースの強みとは?売買・仲介・賃貸管理それぞれの評判と特徴を解説

- カテゴリー

東急住宅リースは、東急不動産ホールディングスグループの主要事業会社の一つであり、賃貸住宅の管理や運営を主に手掛ける不動産会社です。

2014年に、東急コミュニティー、東急リバブル、東急リロケーションの3社がそれぞれ行っていた賃貸住宅管理事業を統合する形で設立され、翌2015年から営業を開始しました。

取り扱う物件の種類は幅広く、1棟マンション、アパート、区分マンション、戸建て住宅など、多種多様な賃貸管理や運用サポートを提供しています。

営業開始当初の賃貸管理戸数は約7万5千戸でしたが、現在では約12万1千戸へと大幅に増加しており、60%以上の成長を遂げています。

さらに、営業収益や営業利益も順調に推移しており、営業開始以降5期連続で増収増益を確保するなど、着実に成長を続けています。

本記事では、賃貸住宅管理事業のリーディングカンパニーとして成長を続ける東急住宅リースについて、その強みや提供サービス、企業の全体像を詳しく解説していきます。

東急住宅リースの会社概要

東急住宅リースは、東急不動産ホールディングスグループ内で重複していた賃貸・管理・運営などの機能を統合し、より効率的な事業展開を図る目的で2014年4月に設立されました。

「想いも、資産も。叶えていく。」というブランドメッセージを掲げ、首都圏を中心とした大都市で賃貸住宅管理事業を展開しています。

| 会社名 | 東急住宅リース株式会社 |

|---|---|

| 本社 | 〒163-0916 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス16階 |

| 代表者 | 代表取締役社長 三木 克志 |

| 電話番号 | 03-6901-6200 |

| 資本金 | 1億円 |

| 設立 | 2014年4月1日 |

| 売上高(営業収益) | 601億9,200万円(2022年3月期) |

| 事業内容 | 賃貸管理事業全般 |

| 従業員数 | 1,122名(2022年3月末時点) |

| 主な認可番号 | 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(2)第8740号 賃貸住宅管理業者登録 国土交通大臣(01) 第003562号 警備業認定 東京都公安委員会 30004030 |

| 関連会社 (子会社) | 東急社宅マネジメント株式会社 レジデンシャルパートナーズ株式会社 |

| 公式HP | https://www.tokyu-housing-lease.co.jp/ |

支店連絡先と対応地域

東急住宅リースの営業拠点は、東京(3か所)、横浜、大阪、名古屋、福岡の計7拠点に展開されています。

全国の主要都市をカバーしているものの、店舗数は決して多くないため、実際にサービスを利用する際は、最寄りの支店が対応エリアに含まれるかを事前に確認することをおすすめします。

| 営業拠点名 | 住所 | 電話番号 | 営業時間 |

|---|---|---|---|

| 本社 | 〒163-0916 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス16階 | 0120-476-109 (お客様センター) | 9:30~18:00 |

| 勝どきセンター | 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-13-6 プラザタワー勝どき1階 | 03-5548-7109 | 9:30~18:00 |

| 東雲センター | 〒135-0062 東京都江東区東雲1-9-17 東雲キャナルコートCODAN管理サービス事務所 | 03-5547-0180 | 9:30~17:30 |

| 横浜支店 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-10横浜HSビル3階 | 045-287-1102 | 9:30~18:00 |

| 関西支店 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス10階 | 06-6486-8190 | 9:30~18:00 |

| 名古屋センター | 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル8階 | 052-855-3109 | 9:30~18:00 |

| 福岡センター | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル6階 | 092-687-5320 | 9:30~18:00 |

東急住宅リースの事業内容

東急住宅リースでは、賃貸住宅管理に関する幅広いサービスを提供しています。

ここでは、主な事業内容について詳しく解説します。

1棟マンション・アパートを貸したい人向けサービス

東急住宅リースは、不動産の資産価値を最大限に活用するための「資産活用のパートナー」として、土地活用のコンサルティングから開発、運営までをワンストップでサポートしています。

これからマンションやアパートを建築しようと考えている方はもちろん、すでに所有している建物の賃貸経営についても、東急住宅リースがトータルコンサルティングを実施し、それぞれのオーナーに最適なプランを提案します。

ここでは、東急住宅リースが提供する多様な賃貸管理プランについて詳しく解説します。

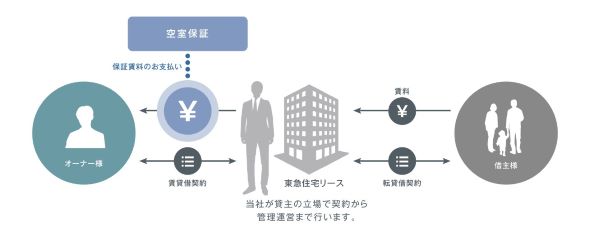

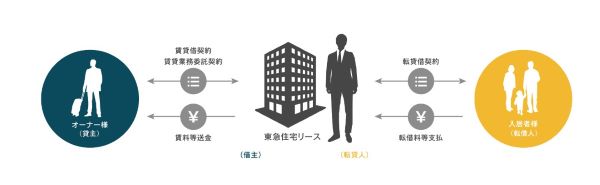

サブリースプラン(家賃保証付きの一括借上げ)

サブリースプランとは、オーナーが所有するマンションやアパートを東急住宅リースが一括で借り受ける契約のことです。

サブリースのメリット

- 空室リスクがゼロ:入居者の有無にかかわらず、東急住宅リースが毎月一定額の家賃を保証してくれるため、安定した賃料収入を確保できます。

- 管理の手間が不要:入居者募集や契約、家賃回収、クレーム対応など、賃貸管理にかかる業務をすべて東急住宅リースが対応してくれます。

- 長期的な運用が可能:オーナーが直接入居者と契約する必要がないため、賃貸経営の負担を大幅に軽減できます。

注意点

- 市場相場より賃料が低めになる:サブリースは保証型の契約のため、通常の賃貸市場よりも低い家賃設定になることが一般的です。

- 賃料減額の可能性がある:契約更新時に、経済状況や市場の変動に応じて賃料が見直されることがあります。

サブリース契約を検討する際は、契約条件をよく確認し、慎重に判断することが重要です。

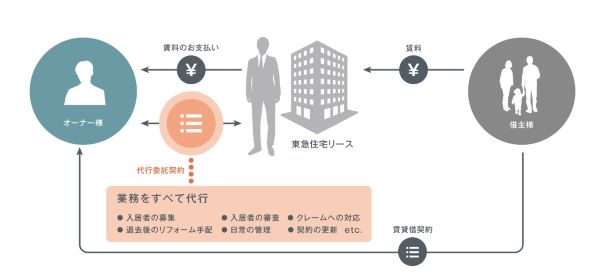

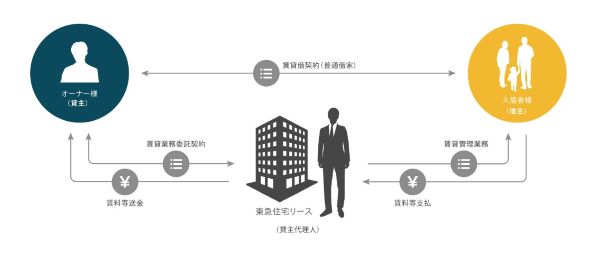

運営代行プラン(高収益を目指す管理委託型)

運営代行プランは、オーナーが所有するマンションやアパートの運営・管理業務を東急住宅リースが代行するプランです。

運営代行プランの特徴

- 賃料はオーナーが自由に設定可能:サブリースと違い、市場の相場に応じた賃料設定ができるため、より高い収益を得られる可能性があります。

- 賃貸管理の手間を軽減:入居者の募集、契約手続き、賃料回収、クレーム対応、契約更新、退去後のリフォーム手配など、煩雑な業務をすべて代行します。

- オーナーが物件の所有権を完全に保持:賃貸経営の主導権を持ちながら、管理の負担を減らせます。

注意点

- 空室リスクはオーナー負担:入居者が決まらない期間は、家賃収入が発生しないため、収益が安定しない可能性があります。

- 滞納リスクはオーナーが対応する必要あり:サブリースと異なり、入居者が家賃を滞納した場合のリスクをオーナーが負うことになります。

「安定収入を優先するならサブリース、収益性を重視するなら運営代行」といった形で、自身の賃貸経営スタイルに合わせて選択するのがよいでしょう。

区分マンションや戸建を貸したい人向けサービス

マンションの一室や戸建住宅を所有しているオーナーの中には、以下のような理由で賃貸経営を考える方も多いです。

- 転勤が決まり、一時的に自宅を貸したい

- 相続した空き家を有効活用したい

- なかなか入居者が決まらず困っている

こうした悩みに対応するため、東急住宅リースでは、区分マンションや戸建住宅向けの賃貸管理プランを用意しています。

リロケーションプラン(転勤者向けの定期借家契約)

転勤などで一定期間だけ家を貸したいオーナーに最適なプランです。

リロケーションプランのメリット

- 契約期間終了後、確実に物件を返却してもらえる

- 転貸型のため、賃貸管理業務をすべて東急住宅リースが代行

- 賃料収納や修繕手配など、オーナーの手間を大幅に削減

オーナーが遠方にいる場合でも安心して賃貸管理を任せられます。

また、このプランは転貸型なので東急住宅リースが転貸人として、

- 入居者募集

- 入居者契約手続き

- 敷金預かり

- 賃料等の収納代行・送金

- 賃料滞納時の対応

- 所得税の源泉徴収

- 入出金報告

- 修繕手配(24時間受付)

- 再契約(定期借家契約)手続き

- 退去立会・敷金精算

- 滞納保証

などを行ってくれますので、オーナーが遠方にいる場合でも安心して賃貸管理を任せることができます。

マスターリースプラン(長期賃貸向けの普通借家契約)

長期間、区分マンションや戸建を貸したいオーナー向けのプランです。

マスターリースプランの特徴

- 東急住宅リースがオーナーに代わって貸主になるため、リスクを軽減

- 転貸借契約に関わる訴訟や賃料未払いの対応を代行

- リロケーションプランと同様、賃貸管理業務をすべて任せられる

さらに、長期安定収入を希望するオーナー向けに、「サブリースプラン(家賃保証付き)」を組み合わせることも可能です。

ベーシックプラン(最低限の管理のみを依頼)

「賃貸経営のすべてを任せる必要はないが、入居者対応の基本業務だけお願いしたい」というオーナー向けのプランです。

ベーシックプランの特徴

- 賃料収納代行など、基本的な入居者管理業務を実施

- サブリースやマスターリースよりも家賃収入が高くなる

- 普通借家契約または定期借家契約を選択可能

賃貸管理を最低限のコストで運営したいオーナーに最適なプランです。

東急住宅リースの強み、成長を続ける理由は?

東急住宅リースは、営業開始以来、賃貸管理戸数・売上・事業所数などの面で着実に成長を続けています。現在では、管理戸数は12万1千戸を超え、業績も順調に推移しています。

この成長の背景には、東急住宅リースが持つ「独自の強み」があります。

本記事では、その強みについて詳しく解説していきます。

東急住宅リースの「提案力」

東急住宅リースの大きな強みの一つは、オーナーに対する提案力です。

同社では、870名の従業員が宅地建物取引士の資格を保有しており、さらに845名の従業員が賃貸不動産経営管理士の資格を取得しています。

これにより、社員一人ひとりが確かな専門知識を持ち、オーナーに対して的確なアドバイスを行うことが可能です。

また、これまで培ってきた豊富な経験やノウハウを活かし、オーナーの不動産資産価値を最大限に引き出すための提案を行っています。

具体的には、以下のようなサポートを提供しています。

- 多様な賃貸管理プランの提案(サブリース、運営代行など)

- 市場調査データの提供(周辺の賃貸需要や家賃相場の分析)

- 賃貸経営に関する事業スキームの構築(長期的な資産活用計画のアドバイス)

このように、オーナーの状況や物件の特性に応じた柔軟な提案力が、東急住宅リースの成長を支える大きな要因の一つとなっています。

東急住宅リースの「運営サポート力」

賃貸経営を行うオーナーにとって、もっとも重要なのは「信頼できる管理会社に物件を任せられるかどうか」です。

東急住宅リースでは、各分野に特化した専門スタッフが在籍しており、質の高い運営管理サービスを提供しています。

入居者に万が一のトラブルが発生した場合、専用のフリーダイヤルで24時間365日対応しています。

設備の故障や水漏れ、鍵の紛失などの緊急事態にも迅速に対応し、入居者の満足度向上に努めています。

また、多くの協力会社と連携しながら設備故障の緊急対応や定期点検を実施しています。

物件の管理状態を良好に保つことで、オーナーにとっての長期的な資産価値の維持につなげています。

賃料の滞納が発生した場合、電話や書面による督促を適切に実施し、オーナーの安定した賃料収入を確保できるよう努めています。

賃貸経営におけるリスクを最小限に抑えるサポート体制が整っている点も、東急住宅リースの強みの一つです。

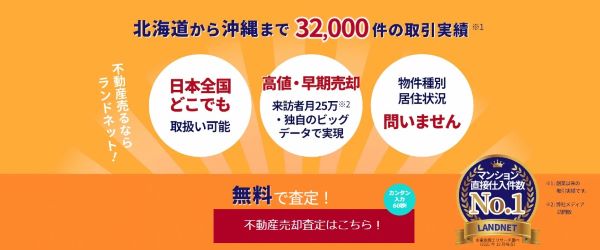

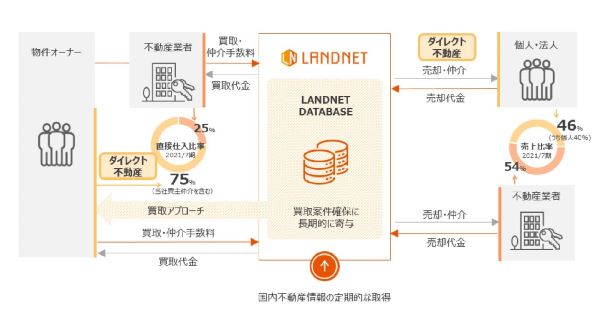

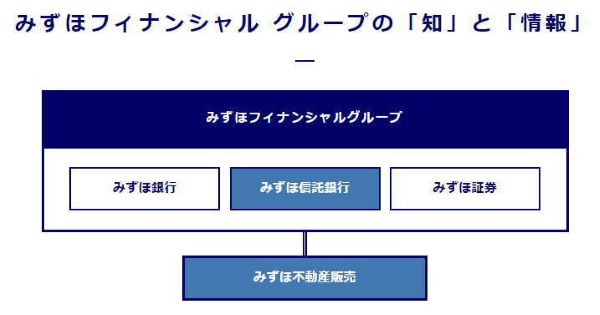

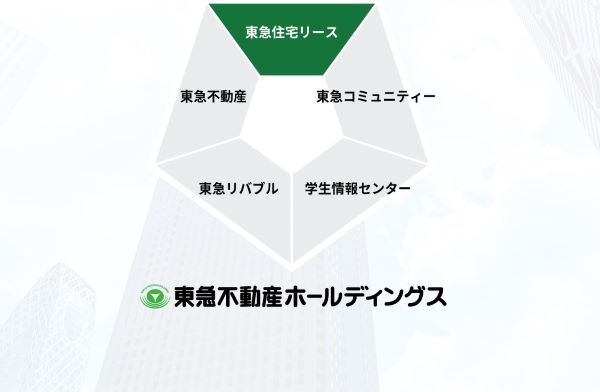

東急不動産ホールディングスの「グループ力」

東急住宅リースは、東急不動産ホールディングスグループの主要会社の一つとして、強固なネットワークを持っています。

グループ各社との連携により、賃貸管理にとどまらず、幅広いサービスをワンストップで提供できるのが大きな特徴です。

さらに、東急グループ全体は224社5法人(2022年3月末時点)で構成されており、その事業分野は不動産に限らず、住生活全般や都市開発、交通、エネルギーなど多岐にわたります。

このような強力なグループのバックボーンがあるからこそ、東急住宅リースは安定した経営基盤を築き、継続的な成長を遂げることができているのです。

東急住宅リースの口コミ評判は?

東急住宅リースを利用した方の口コミについて紹介します。

良い口コミ

売却しようか迷っていた私に賃貸での運用を決心させたのは、現実的なプランの提案があったからです。実際にどの程度の出費が必要で、将来的な収益は幾らになるのか、具体的なシミュレーションで提示してもらえました。

(みん評:東急住宅リースの口コミより引用)

市場調査や着工、賃料設定、入居者募集、入出金管理などのマンション運営を一括で請け負って頂き、とても楽であると感じています。入居者様からの反応も良く、丁寧な対応をされているのだろうなと思われます。このサービスを利用出来てとても良かったと感じています。

(みん評:東急住宅リースの口コミより引用)

賃貸にすべきか売却すべきか悩んでいると伝えると、担当スタッフさんが両方のメリット、デメリットなどを丁寧に教えてくれました。結局どちらがいいか明言してくれたわけではありませんが、賃貸の方がおすすめなのかな?という感じでした。もう1、2店舗くらい相談してから決めるつもりですが、丁寧な説明のおかげで不動産のことが少し分かった気がするので、最初にこちらに相談して良かったです。

(みん評:東急住宅リースの口コミより引用)

悪い口コミ

東急住宅リースでした。

東急住宅リースの窓口の電話は通じにくく、たらい回しにされました。

電話が通じても社員の言葉使いは悪し、めんどくさそうな感じが担当者から伝わってきて不安になりました。

何度も連絡を入れないと対応しないし遅いか対応されません。

お気をつけください。

(みん評:東急住宅リースの口コミより引用)

入居者がつけた傷や劣化なども、次に依頼した管理会社が気づく始末。大手の名前を掲げていることにあぐらをかいて、実態は何も仕事をせずに手数料だけ取る史上最低の会社です。

(みん評:東急住宅リースの口コミより引用)

入居者からの申し出に対し業者の見積手配し妥当かどうかの判断やアドバイスなく、伝えてくるだけという感じです。東急ブランド、グループだから安心した自分が甘かったです。

(みん評:東急住宅リースの口コミより引用)

東急住宅リースに関する好意的な口コミでは、ご相談時に具体的なご提案や丁寧な説明があった点に満足する声が多く見られました。

一方、否定的な口コミでは、担当者の対応が遅かった、対応の質に対する不満を感じた人もいたようです

東急住宅リースに関するよくある質問

こちらでは、東急住宅リースについて寄せられることの多い質問をまとめました。

会社の実績や対応エリア、採用情報など、気になるポイントを詳しく解説します。

東急住宅リースは新しい会社だけど、実績が少なくて不安。任せても大丈夫?

確かに、東急住宅リースは2015年に営業を開始した比較的新しい会社です。

そのため、「実績が少ないのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

しかし、実際には東急リバブル、東急コミュニティー、東急リロケーションの3社が行っていた、賃貸・管理・運営・社宅代行サービスの各事業を統合する形で設立されました。

東急リバブルは50年以上の歴史を持つ不動産会社であり、東急コミュニティーや東急リロケーションも、それぞれ賃貸管理や社宅代行の分野で長年の実績があります。

そのため、会社自体は新しいもの、これまで培ってきた賃貸住宅管理の経験やノウハウは豊富であり、安心して任せることができるでしょう。

今後、対応エリアは広がっていくの?

東急住宅リースは、東急不動産ホールディングスグループです。

同じグループ内で、不動産流通部門を担っている東急リバブルは、全国に200か所以上の営業拠点を展開しています。ちなみに、その多くは東京・大阪・名古屋などの大都市圏に集中しています。

東急住宅リースについても、将来的に営業拠点が増える可能性はありますが、現在どこエリア対応は大都市圏が中心となっています。

そのため、今後、営業拠点数が増える可能性はありますが、おそらく対応エリアは大都市のみになるのではないでしょうか。

東急住宅リースの年収は?採用条件はなに?

東急住宅リースの採用情報について、2021年の募集内容をもとにご紹介します。

新卒採用の場合

- 応募資格:大学・大学院を卒業/修了していること

- 初任給:210,600円

- 賞与:2年間支給

また、モデル月収例として、首都圏内勤務の新卒1年目、月25時間の残業を行った場合、月収は253,600円となっています。

中途採用の場合

- 応募資格についての詳細な記載はありません

- 給与・賞与の基準は新卒と同様(ただし、年齢・経験による変動あり)

中途採用の具体的な賃金については、区分や経験年数によって異なるため、詳細は募集要項や企業の採用ページを確認するのが確実です。

まとめ

今回は、東急住宅リースの特徴や業務内容について詳しくご紹介しました。

東急住宅リースは、東急不動産ホールディングスグループの賃貸住宅管理事業を統合する目的で設立された会社です。

また、賃貸管理に関する提案力や運営サポート力を強みとし、グループの総合力を活かした幅広い不動産関連サービスを提供しています。

そこで、以下のような方におすすめの不動産会社といえるでしょう。

- 大手グループの安定した管理体制のもとで賃貸管理を任せたい方

- 資産運用や賃貸経営について正しいアドバイスを受けたい方

- 大圏での賃貸管理に強い会社を探している方

東急住宅リースの利用を検討されている方は、公式サイトや担当者へ直接問い合わせることで、より詳細な情報を得ることができます。