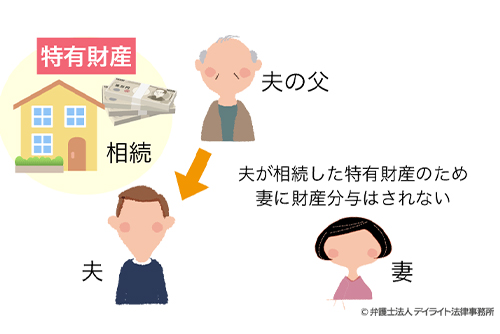

「親からマンションを相続したら、自分は住む予定がないので貸し出したい」と考えたことはありませんか?

ここでは、法人が運用する「収益目的の一棟マンション」ではなく、個人が所有する「住宅用の部屋」を貸し出す場合に焦点を当てています。

マンションを貸し出す際には、収益面だけでなく、契約や管理においても重要なポイントがたくさんあります。トラブルを避け、安心して賃貸経営を続けるためにも、事前にしっかりと準備を進めましょう。

自宅マンションを賃貸に出すまでの基本的な流れ

自宅のマンションを賃貸として出す際は、主に4つのステップがあります。

それぞれの手順を詳しく見ていきましょう。

- 収益や手取り額を試算する(収支シミュレーション)

- 不動産会社と契約し、入居者募集を準備する

- 入居者の審査を行い、賃貸契約を締結する

- 入居後の管理業務や対応を行う

決めや手取り額を試算する(収支シミュレーション)

マンションを貸し出す際は、まず「どのくらいの家賃収入が見込めるのか」や「どの程度の費用がかかるのか」を試算することが重要です。

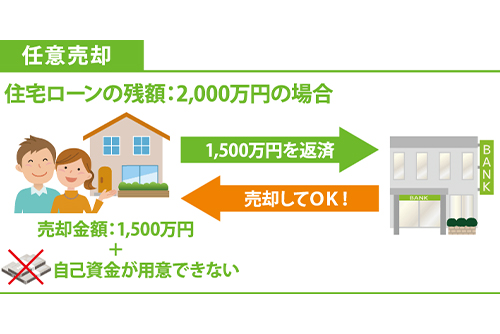

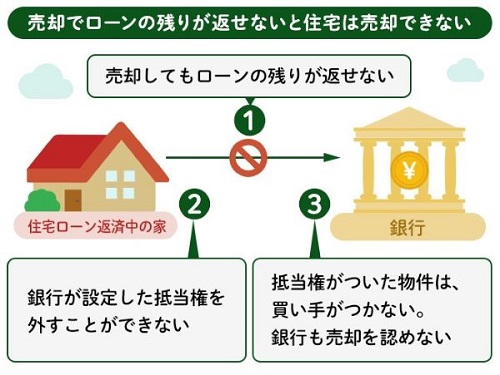

特に、貸し出し物件が住宅ローン返済中である場合は、ローン返済額を含めた収支シミュレーションを行い、「利益がきちんと残っているかどうか」を確認することが前提です。

この収入と支出を試算することで、不動産投資でいう「利回り」というものを知ることができます。

📌利回りとは

投資金額に対する収益の割合を数値化したものです。

ローンの残債や管理会社への管理料、固定資産税などの支出に対しての収益(家賃)を計算することで、年間利回りを算出することができます。

【計算式】

利回り=(年間収入-諸経費)÷(物件価格+購入時の諸経費)×100

今回は投資目的の物件ではなく、個人所有のマンションを賃貸するという前提なので、そこまで利回りにこだわる必要はありませんが、あまりに低い利回りでは手元にお金が残りません。

一般的な不動産投資であれば、利回り8%以上が理想と考えられていますが、これは地域によっても大きく変わるので、とりあえずは目安程度に考えておきましょう。

万が一、シミュレーションの結果、収益が「マイナス」になってしまう場合は、賃貸経営を続けるよりも売却など別の選択肢を検討した方がよいでしょう。

家賃相場の調査方法

家賃設定は、近隣物件の相場を調べることが大切です。

次のような方法で相場を調査できます。

- 不動産会社に家賃査定を依頼する

- インターネットで近隣の賃貸物件情報を徹底調査

- 複数の不動産会社から見積りを比較する

不動産会社に査定を依頼する場合は、1社だけでなく複数の会社からシミュレーションを出してもらうのがおすすめです。 複数の査定結果を比較することで、より適切な家賃設定ができるでしょう。

今年は、オンラインの見積り比較サービスを活用することで、複数社の査定を簡単に比較できます。 例えば、「マンションナビ」などのサイトを利用すれば、物件情報を入力するだけで賃貸と売却の両方の査定を依頼できます。

不動産会社と契約し、入居者募集を準備する

家賃収入と経費の目安がつき、収支の目安が立ったら、次は不動産会社と契約し、入居者募集の準備を進めます。

不動産会社選びが賃貸経営成功の鍵

不動産会社は、入居者募集だけでなく、賃貸契約や物件管理などをサポートしてくれる心強いパートナーです。 ただし、不動産会社によって得意分野やサービス内容は異なります。

そのため、信頼できる会社を慎重に選ぶことが、賃貸経営成功のポイントとなります。

不動産会社を選ぶ際のポイント

- 賃貸物件の掲載数をチェックする:

その会社が賃貸物件を多く占めているかどうかを確認します。 賃貸仲介の実績が豊富な会社は、入居者探しや管理業務に強い傾向があります。

- 複数の会社に相談する:

地元の不動産会社だけでなく、全国展開の大手不動産会社にも相談し、対応や提案内容を比較しましょう。 大手不動産会社は集客力が高いため、入居者が早く見つかる可能性が考えられます。

- 管理業務の内容と料金を比較する:

月額管理料金の相場は家賃の5%~7%程度です。契約内容や管理範囲(クレーム対応、家賃回収、物件巡回など)をしっかり確認しましょう。

管理会社の利用は必要ですか?

賃貸経営では、「不動産会社」と「会社」という言葉を管理する機会があります。

一般的な役割は以下の通りです。

- 不動産会社:入居者募集、契約手続きの仲介を担当

- 管理会社:入居後のクレーム対応、家賃回収、退去時立ち合いなどを担当

多くの場合、不動産会社が管理業務も兼ねることがありますが、別々に依頼することも可能です。

管理会社を利用せず、自主管理を行うこともできますが、クレーム対応や家賃回収などの負担が大きいため、初心者の方には管理会社の利用をおすすめします。

月々の管理料は各会社によって多少異なりますが、家賃の5%~7%くらいが相場です。

都心部だと管理専門の会社が複数ありますが、田舎の方になると不動産会社が入居後の管理までまとめて請負っているケースもよくあります。

まとめて一社に依頼してもいいし、別々に依頼してももちろん大丈夫なので、貸主が自由に選べます。

管理料や管理内容などを比較しながら、どの不動産会社に物件の管理を委託するか決めるようにしましょう。

なお管理会社を使わずに、オーナー自らクレーム対応や清掃などをする不動産は「家主管理物件」と呼ばれます。

この場合は月々の管理料はかかりませんが、クレーム対応や家賃回収などを自分でやらなければならず、かなり大変です。

夜中に「水道の水が止まらない」、「カギをなくして家に入れない」など連絡があることも…。

賃貸経営に慣れるまでは、管理はプロに依頼した方がよいと思います。

入居者審査と賃貸契約の締結

不動産会社が決まったら、いよいよ入居者の募集を開始するのですが、その前に決めておくことがあります。

地域や物件の状況に応じて、下記のような項目を決めていきます。

- 家賃(管理費や駐車場料金を含めるか)

- 敷金・礼金の有無と金額

- ペット飼育の可否

- フリーレント(一定期間無料)設定の有無

- 契約期間および更新料の取り決め

- 原状回復の範囲と負担条件

わからない点は不動産会社が詳しく説明してくれますので、理解できるまでしっかり説明を求めてください。

入居審査について

入居審査は自分で行うこともできますが、一般的には不動産会社や家賃保証会社に任せのが一般的です。

最近では、家賃保証会社を利用する物件が増えており、その審査が実質的な入居審査となることが多くなっています。

家賃保証会社は、クレジットカードと同様の与信審査を行うため、貸主が自ら行う審査よりも信頼性が高いです。

賃貸契約の締結

契約書は、通常、不動産会社が作成し、貸主と借主双方の合意の上で締結します。契約内容に不明な点がありますが、不動産会社にしっかりと確認し、納得した上で表明・押印しましょう。

入居後の管理業務と確定申告

入居が決まった後も、大家(貸主)としていくつかの対応が必要です。

- クレーム対応(水漏れ、故障設備など)

- 定期的な物件の巡回や維持管理

- 未払い家賃の督促や回収

- 年間の収支計算および確定申告

管理会社に委託する場合、クレーム対応や家賃回収はすべて任せることができます。貸主自身が対応すべき主な業務は、「収支管理」と「確定申告」です。

特に確定申告は、税金面での損益を考慮するため、毎年必ず行います。

よって、貸主としての大きな仕事は入居者が決まる前までであり、一番大事なのが「賃貸経営は準備と信頼できるパートナー選びが成功の鍵」ということになります。

管理会社を使わない場合は、入居者が決まったあともずっと対応に時間を取られますので、十分に考えた上でどちらにするか決めましょう。

マンションを貸す場合のリスクやデメリット

マンションを貸し出して家賃収入を得る事は、不労所得の手段として大きな魅力があります。

重要資産を見ず知らずの方に貸す以上、安易な気持ちで始めるのではなく、しっかりとメリット・デメリットを理解した検討することが大切です。

空室リスクによる損失の可能性

マンション賃貸で最も大きなリスクのひとつが「空室が続いて収益が得られないこと」です。

特に、住宅ローン返済中の物件では、空室期間が長くなるとともに利益が見込めず、家計を圧迫する恐れがあります。

例、家賃が月10万円の物件で、年間の収益が30万円の黒字物件があったとします。 ただし、3か月間入居者が決まらなければ、年間の収支はゼロになってしまいます。

さらに、管理費や固定資産税などの支出は空室中でも発生するため、結果持ち出しが多くなってしまう可能性があります。

また、築年数が古い物件や立地が悪い物件は、入居者がなかなか決まらず、空室リスクがかかります。

- 家賃を周辺相場に合わせて適正に設定すること

- リフォームや設備のリニューアルを行い、物件の魅力を高めること

- 不動産会社と相談し、目標層に合った広告を立てること

このように、空室リスクをしっかりと見守って、無理のない賃貸計画を立てることが大切です。

入居者トラブル(クレーム対応・家賃未納など)

マンションを貸す際には、入居者とのトラブルも大きなリスクの一つです。

入居者からのクレームは、設備の不具合や近隣トラブルなど、さまざまなものがあります。

同様に、エアコンが故障した場合は、貸主が修理費用を負担する必要があります。 さらに、故障が深刻で修理が難しい場合は、新品への交換を求められることもあります。

このようなトラブルは管理会社であれば対応してもらえますが、最終的な修繕費は貸主負担となるため、修繕委託費用を見越して予算計画を立てておくことが大切です。

もう一つ大きなリスクは、「家賃未払い」です。

入居者が家賃を滞納すると、その期間は収入が途絶えることになります。さらに、家賃未払いの状態が続いても、すぐに退去させることは難しいのが現状です。

場合によっては、退去命令を求めて裁判を起こす必要がありますが、裁判には時間と費用がかかり、さらに精神的な負担も大きくなります。

中には、退去時に移動費用を貸主が負担するように一時的にされるケースもあります。

対策として家賃保証会社の利用を検討するどちらかというと家賃未納リスクを減らすために、家賃保証会社を利用することをおすすめします。

保証会社を利用することで、入居者が一時家賃を滞納しても、保証会社が立て替えてくれるので、貸主の損失リスクを軽減できます。

簡単にはやめられない「借主優先」の契約リスク

マンションを貸す際に必ず覚えておくべき点は、日本の賃貸契約では「借主保護」の法律が強く適用されるということです。

入居者が数月間家賃を滞納していたとしても、すぐに退去させられるわけではなく、裁判を経なければいけないケースが多いのです。

相続したマンションについて、「とりあえず一旦貸しておいて、ゆっくり売却するかどうか決めればいいか」という話もよく耳にしますが、入居者がいる状況では売りたくても売れず、タイミングを逃してしまうこともあります。

このようなトラブルが嫌な場合は、入居者募集のハードルが上がりますが、「定期借家契約」という条件をつけることをおすすめします。

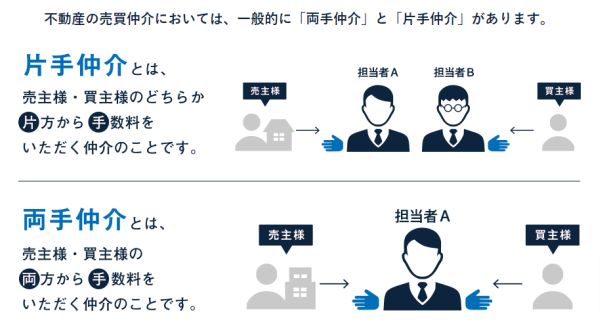

「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いを理解する

賃貸契約には主に2種類の契約形態があり、「普通借家契約」と「定期借家契約」です。

それぞれの特徴を正しく、自分に合った契約方法を選ぶことが重要です。

普通借家契約とは

「普通借家契約」は、一般的な賃貸契約の形式で、2年や3年ごとに契約を更新するタイプです。契約期間満了後、入居者が住み続けることを希望すれば、貸主の一方的な都合では契約を終了できません。

定期借家契約とは

とりあえず、「定期借家契約」は、契約期間が満了すれば、原則として契約が終了する形式です。契約期間があらかじめ決まっているため、期間終了時には確実に退去してもらうことができます。

例、転勤期間の3年間だけ貸したい場合などは、この「定期借家契約」が最適です。

すごく単純な言い方をすれば、契約期間については、

普通借家契約 =借主側(入居者)の立場が強い

定期借家契約 =貸主側(家主)の立場が強い

と理解しおけばよいでしょう。

もちろん、貸主と借主の合意があれば、契約が満了したあとにそのまま再契約することも可能です。(※あくまでも再契約なので、更新や延長とはなりません)

貸主側としては、契約期間さえ終われば100%退去させされるので安心な契約ですが、借主側からすればまったく逆となるため、入居者の募集が難しくなるというわけです。

| 項目 | 定期借家契約 | 普通借家契約 |

|---|

| 契約期限 | 制限なし | 原則1年以上 |

| 契約方式 | 書面 | 定め無し(口頭も可) |

| 更新 | なし(再契約は可) | あり |

どちらがより自分にとってメリットが大きいか考えて契約方法を選びましょう。

どちらを選ぶべきか?

- 通常借家契約は、長期で安定した家賃収入を得たい方に向いていますが、借主の保護が強いため、退去を求める際に手間がかかります。

- 定期借家契約は、期間満了後は確実に退去してもらうため、期間限定での賃貸や、後に自分で住む予定がある場合に適していますが、入居者募集がやや真面目になります。

貸主側としては、「定期借家契約」のほうが安心感はありますが、その分、入居者が集まりにくくなる対処があります。契約形態は、自分の状況や目的に合わせて慎重に選びましょう。

マンションを貸す場合にかかる費用

マンションを貸すことで家賃収入が得られるのは魅力的ですが、そのため、貸主としてさまざまな費用が発生することも忘れてはなりません。

ここでは、マンションを貸す際に発生する主な費用について、丁寧に解説いたします。

貸し出し前の準備から、入居中、退去後まで、各段階でかかる費用をしっかり把握しておきましょう。

貸し出す前にかかる修繕費やリフォーム費用

マンションを貸す前にある程度の修繕やリフォームをしておかなければなりません。

特に築年数が古い物件ほど、修繕箇所が多くなり、費用がかさむ傾向があります。

築10年程度の比較的新しいマンションでも、壁紙の張り替えやハウスクリーニングなどの基本的な修繕は必要です。この程度のリフォームでも、50万円ほどの費用を想定しておきましょう。

例、次のような費用がかかります。

- 壁紙(クロス)の張り替え:30万円程度(3LDKの場合)

- 畳の表替え:1枚5,000円程度

- ハウスクリーニング:3LDK〜4LDKの場合、7万円〜10万円程度

管理会社に支払う毎月の管理手数料

入居後の管理業務を管理会社に委託する場合は、毎月管理手数料が発生します。

管理手数料は通常、家賃の5%〜7%程度が相場ですが、地域や契約内容によって差があります。

管理料の相場と計算例

一般的な管理料は以下のようになります。

- 都市部の管理費相場:家賃の5%〜7%程度

- 地方の管理料相場:3%程度で請け負う場合もあり

- 定額制の管理料:1部屋あたり1,500円など、パーセンテージ以外の契約も可能

例、月額家賃が10万円で管理手数料が5%の場合:

このように、管理手数料は当面は固定費となるため、事前にしっかりと試算しておくことが大切です。

入居者募集のための宣伝広告費(AD費用)

入居者を募集する際には、不動産会社の間に広告を出すことが一般的です。

入居者がすぐに見つかれば広告費はほとんどかかりませんが、空室期間が長くなる場合は「広告費(AD費用)」を支払います。

「AD物件」とは、貸主が不動産会社に対して、入居者を決めてもらった際の成功報酬として広告費(AD費用)を支払う物件のことを言います。

広告費を設定することで、不動産会社や担当営業者が優先的に物件を紹介してくれるため、空室対策として有効です。

広告費は、家賃1か月2ヶ月程度が一般的な相場です。

広告費が必要になるケースと不要なケース

- 広告費が必要な場合:人気が低いエリアや築年数が古い物件など、入居者が決まりにくい物件の場合

- 広告費が不要な場合:人気エリアや駅近など、入居希望者が多い物件

広告費は必要なものではありませんが、空室期間を短縮するための手段として検討しておくと良いでしょう。

退去時にかかる修繕費やハウスクリーニング費用

入居者が退去した後は、新たな入居者を迎えるために部屋を原状回復する必要があります。

この際、修繕費やハウスクリーニング費用が発生します。

基本状態回復は、入居者の故意による破損・汚損については入居者側が負担します。ただし、通常の使用による経年劣化や自然損耗については貸主が負担することが原則です。

原状回復については、これまで入居者の敷金から差し引くことが一般的だったのですが、国土交通省が定めた原状回復のガイドラインでは貸主側の費用負担割合が大きくなっているので注意が必要です。

そのため、退去時にもトラブルを覚悟するためにも、ガイドラインを事前に確認し、入居者との契約書の責任分担をしっかりと記載しておくことが大切です。

国土交通省 原状回復ガイドラインはこちら

その他にかかる費用(火災保険・固定資産税・確定費用申告など)

マンションを貸す場合には、上記の費用以外にもさまざまな費用が発生しますので、まとめておきます。

火災保険

火災や水漏れなどの万が一の事態に備え、貸主用の火災保険は必須です。保険料は内容や補償範囲によりますが、年間1万円〜3万円程度が目安です。

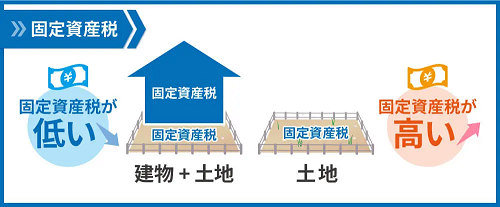

固定資産税・都市計画税

賃貸に出すとどうなるのか、不動産を全部している限り固定資産税と都市計画税が毎年発生します。

- 固定資産税:評価額の1.4%(標準)

- 都市計画税:評価額の0.3%(上限)

これらは大きな固定費となるため、事前資金計画に取り組んでいきましょう。

確定申告や税理士費用

賃貸経営によって家賃収入が発生する場合は、確定申告が必要になります。 初めての確定申告に不安がある場合は、税理士に依頼するのも良いでしょう。

家賃収入を得た場合の税金について

マンションを貸して家賃収入を得た場合、得られる税や住民税などの税金が発生するほか、確定申告も必要となります。

今回は、本業として不動産経営をしている方ではなく、転勤や相続などで使わなくなったマンションを貸す場合を想定して

いるので、「家賃収入以外に本業での給与がある」という前提で解説します。

不動産所得の考え方

マンションを貸すことで得た家賃収入は、不動産所得となり課税の対象となります。

不動産結果は、次のように計算されます。

不動産所得額 = 家賃収入 - 必要経費

例、1か月の家賃が10万円の場合、年間の家賃収入は120万円です。 ただし、この120万円がそのまま金銭対象となるわけではありません。 そこから、管理費や修繕費、固定資産税などの経費を差し引いた残りの金額が「不動産所得」となります。

なお不動産所得は家賃だけでなく、以下のような収入も含まれます。

- 共益費

- 駐車場料金

- 礼金(※敷金は含まない)

- 更新手数料

例えば、家賃とは別に共益費や駐車場代を認めている場合は、必ず家賃収入と合わせて入れましょう。

これを忘れてしまう、申告漏れとしてペナルティの対象になる可能性がありますので注意が必要です。

不動産所得+給与所得で計算する

不動産所得は、給与所得と合算することができる「総合課税」となります。

例えば給与所得が年間500万円だとしても、不動産所得が50万円の赤字だった場合、「500万円-赤字50万円」で、年間450万円の所得と計算します。

この450万円に対して課税されるのが「総合課税」の考え方です。

収入から差し引ける経費項目

経費が多くなれば所得が減り、結果として納める税金も安くなります。

ですので、経費として認められる項目についてはしっかりと理解しておきましょう。

以下のようなものが経費として認められます。

- リフォーム、原状回復などの修繕費

- 火災保険と地震保険

- 管理会社へ支払う管理料

- 固定資産税

- 住宅ローン金利

- 入居者募集の宣伝広告費(AD費含む)

- その他マンション賃貸に関わる雑費(清掃道具、交通費など)

これら経費を差し引いて残った金額が、その年の所得金額となります。

上記の経費はすべて領収書や請求書などの証拠書類を保管する必要があります。

所得税と住民税の計算方法

日本における所得税は「累進課税」なので、所得が多くなれば税率が高くなる仕組みです。

以下のように税率が定められています。

| 所得金額 | 税率 |

|---|

| 195万円以下 | 5% |

| 195万円を超え 330万円以下 | 10% |

| 330万円を超え 695万円以下 | 20% |

| 695万円を超え 900万円以下 | 23% |

| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |

| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% |

| 4,000万円超 | 45% |

例えば「サラリーマンの給与所得が500万円」で、諸々の経費を引いた後の「不動産所得が50万円」の場合、合計で550万となるので税率は20%です。

550万円x20%という計算なので、この人の所得税は約110万円となります。

正確にはもう少し複雑な計算になるのですが、大きな誤差はないので大体の目安と考えて下さい。

上記の場合、マンション賃貸で増えた所得税の額は「50万円×20%=10万円」となります。

住民税の計算方法

住民税は、得られる税のような累積所得ではなく、多くの自治体で「約10%」となっています。

この場合の住民税は:550万円 × 10% = 55万円(全体の住民税)

その中で、マンション賃貸によって増えた住民税は「50万円×10%=5万円」となります。

よって所得税と住民税を合算すると、

マンション賃貸で得られた税(10万円)+住民税(5万円)=合計15万円の税金負担

このように、不動産が増えれば、得られる税と住民税が同時に増加することを理解しておきましょう。

個人の場合は確定申告が必要に

サラリーマンが副業として家賃収入を得ている場合、毎年確定申告をしなければなりません。

ただし年間の家賃所得が20万円を下回る場合は、確定申告の義務はありません。

※上記は給与と家賃所得の2つしかないという前提です。もしその他の収入がある場合は確定申告が必要なケースもあります。

確定申告をすることで還付が受けられる可能性も

赤字の不動産結果が給与結果と損益通算されれば、源泉徴収で引かれた税金の一部が還付される場合があります。

そのため、「20万円以下だから申告しない」のではなく、一度試算してみることをおすすめします。

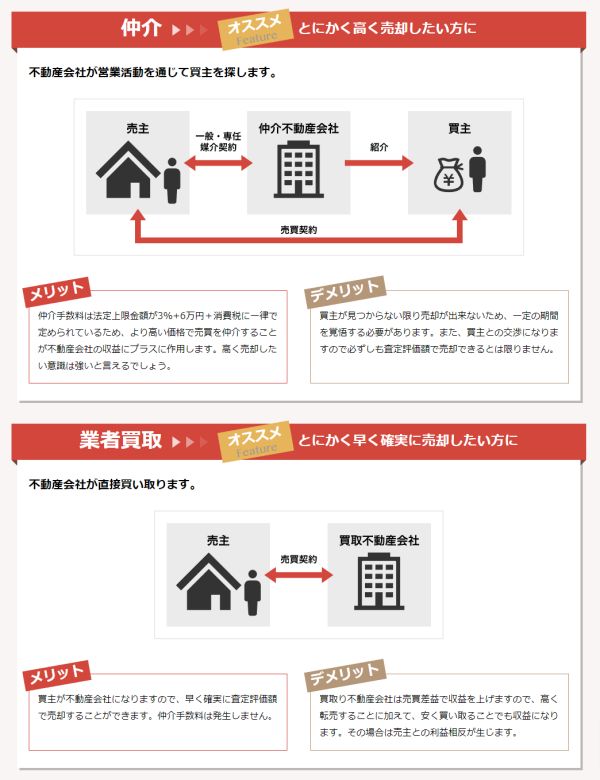

マンションを売却するのと貸すのはどちらが得か?

マンションを売るか貸すか…多くの方が悩む点です。どちらが自分にとって有利なのか、状況や目的によって異なります。

結論からよろしくと、「将来的な使い道が決まっていない」場合や、「住宅ローンを完済している」のであれば、売却をおすすめします。

その理由は、売却は物件を手放した後は管理やトラブル対応の心配は不要ですが、賃貸の場合はクレーム対応や家賃未払い、空室リスクなどの問題が将来的にも続くからです。

特に最近は人口減少により空室が増加しており、日本全体で賃貸物件が残っている状況が続いています。 将来的な家賃下落や空室期間を考慮すると、売却の方がリスクが少ないと言えます。

単純な利益面では「売却」した方がお得

賃貸経営を始めた当初は、ある程度の家賃収入が見込めるかも知れませんが、時間経つうちに建物の老朽化や設備の劣化により、家賃を下げないと入居者が見れない状況になる可能性があります。

築10年、築20年と経過するうちに、周囲の新築物件やリノベーション物件と比較され、競争力を考慮して家賃を下げざるを得なくなることがある。

家賃下落の例

- 築5年で月10万円の家賃が、築15年では月8万円に落ちる

- 空室が続く期間が多く、年間収入が不安定になる

このように、長期的な視点で考えてみると、賃貸経営には予期しない損失が発生するリスクがあります。

メリット面での比較:「売却」と「賃貸」どちらがお得か?

実際に「売却」と「賃貸」を比較しながら、どちらが得しやすいのかを計算してみましょう。

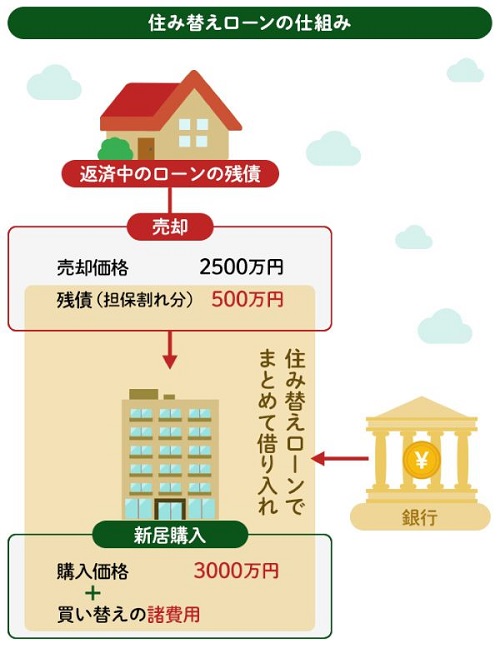

売却した場合の利益シミュレーション

- マンション売却価格:2,000万円

- 仲介手数料など諸経費:100万円

- 手取額(売却益):1,900万円

レンタルした場合のメリットシミュレーション

- 月額家賃:10万円

- 年間家賃収入:120万円(10万円 × 12か月)

- 年間経費(管理費・積立金・固定資産税・管理手数料など):50万円

- 年間手取収入:70万円(120万円 - 50万円)

比較すると…

売却益1,900万円をレンタルの手取り年間70万円で超えるためには:

1,900万円 ÷ 70万円/年 =約27年

さらに、27年間の間には大規模修繕やリフォーム費用、退去時の原状回復費用(ハウスクリーニング、壁紙交換など)が発生するため、実際には30年以上かかる可能性が高いです。

以上のことを踏まえると、将来的に自分や家族が住む予定がない場合は、売却の方が有利な面でも、手間の面でも有利です。

特に、住宅ローンを完済している物件であれば、売却しても大きな現金を手元に残すことができ、資産運用や他の投資に避けるべき選択肢も広がります。

売却に関しては、こちらの「マンション売却で高く売るポイント」のページで詳しくコツを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

マンション賃貸に関するよくある質問

マンションの貸し出しについて、よくある質問をまとめました。

なるべく高く貸すためのコツってあるの?

高く貸すには、他の物件と差別化することがポイントです。

例:

- ペット可物件にすることで、希少性を高める

- Wi-Fi無料、宅配ボックス設置など、設備を充実させます

ただし、ペット可物件は原状回復費が回復するリスクがあるため、敷金を豊富に設定するなどの対策が必要です。

貸主は仲介手数料を払わなくていいの?

不動産会社への仲介手数料は、宅建業法により「家賃の1か月分が上限」と決められており、一般的には借主が支払いケースが多いです。

「あなたのマンションを貸せば儲かる」ってチラシは本当なの?

「あなたのマンションを貸せば儲かります」

「あなたのマンションを高条件で借りたい人がいます」

「あなたのマンションを買いたい人がいます」

このようなチラシがマンションのポストに投函されていることがありますが、これは本当でしょうか?

多くの場合は、お客様寄せのチラシですので、安易に信じないようにしましょう。

「高く貸せる」「入居希望者がいる」といった文言は、不動産会社が査定依頼や管理契約締結のための宣伝であることがほとんどです。

住宅ローン支払中のマンションを貸してもいいの?

基本的に、住宅ローン契約では本人居住が条件となっているため、無断で賃貸に出すことは契約義務違反となります。

ただし、転勤など何か事情がある場合は、金融機関に相談することで「転勤貸し」などが認められることがあります。事前に必ず金融機関へ相談しましょう。

期間限定で家を貸すことはできる?

期間限定で貸したい場合は、「定期借家契約」を利用するのがおすすめです。

- 定期借家契約は、契約期間が終了したら必ず退去していただく契約書です。

- 一般的な「普通借家契約」では、契約終了後も入居者が希望すれば更新が可能となり、退去を求められません。

定期借家契約を活用することで、転勤期間だけ貸し出し、帰任後は自分で住むような柔軟な使い方が可能です。

まとめ

今回は、マンションの一室を貸し出す際に考慮すべき注意点やリスクについて詳しく解説しました。

当面の転勤など、期間が限られている場合は「定期借家契約」を活用することで、契約満了後のトラブルを回避しながらリスクを考慮することが可能です。

特に、一度入居者が住み始めると、貸主の都合で簡単に契約を終了することはできません。

また、金銭的な収益面で考えると、売却の方が有利になるケースが多いです。賃貸の場合は、空室リスクや修繕費用、管理費などが継続的にかかるため、長期的な利益が圧迫される可能性があります。

さらに、少子高齢化が進む日本では、将来的に賃貸需要が減少し、物件が残ることが予想されています。そのため、売却を考えれば、市場価値が思い切って早めの決断をおすすめします。

「売るか貸すか」でお金を払った際は、賃貸と売却の両方の相場を比較できる「マンションナビ」などの査定サイトを活用し、実際のリアルタイムシミュレーションを行って判断すると良いでしょう。

資産運用を後悔しないためにも、バランスの試算と計画を入念に行い、自分にとって最適な選択をすることを大切です。

参考文献

・国土交通省 – 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて

・国税庁 – 所得税の税率

・「定期借家」と「普通借家」の違い – UR賃貸